Tusa e i suoi artisti - La bottega dei Li Volsi

La famiglia dei Li Volsi è formata da scultori originari di Nicosia e di Tusa, che furono molto attivi in Sicilia nel XVI e soprattutto nel XVII secolo.

Furono artisti poliedrici, spaziando dalla scultura lignea alla manipolazione dello stucco, dagli apparati scenografici fino alle arti decorative, cogliendo e padroneggiando le tendenze artistiche del loro tempo, al di là del vernacolo nel quale indulgeva la gran parte delle botteghe di intagliatori attivi nell'area delle Madonie e dei Nebrodi.

La loro produzione spaziava dalla vera e propria statuaria religiosa (crocefissi, statue di santi ecc.) agli arredi ecclesiastici (altari e cori lignei), alle "vare", agli apparati scenografici effimeri per la celebrazione di particolari eventi.

Il quadro familiare era costituito da:

Il quadro familiare era costituito da:

- Giuseppe Li Volsi, originario di Nicosia, figlio di mastro Francesco e fratello di Giovanbattista; capostipite del ceppo familiare che alla fine del XVI secolo si trasferì a Tusa, aprendo un laboratorio con un'intensa produzione che copre quattro generazioni, fino ed oltre il 1670; a Tusa la famiglia patrocinò anche l'edificazione della chiesa di San Giuseppe, eletto come mausoleo per Scipione e per i propri congiunti;

- Giovanbattista Li Volsi, fratello e collaboratore di Giuseppe, continuatore della originaria bottega di Nicosia, particolarmente versato nell'intaglio ligneo;

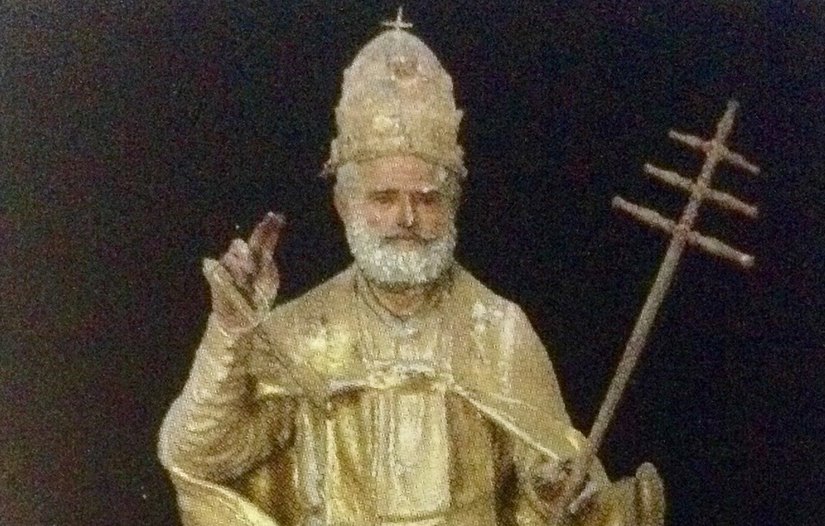

- Simeone o Scipione Li Volsi, figlio di Giuseppe, il più noto ed apprezzato tra questi artefici, arrivando ad essere autore della statua in bronzo di Carlo V, situata in Piazza Bologni a Palermo (1631). È sepolto nella Chiesa di San Giuseppe a Tusa;

- Francesco Li Volsi, figlio di Giuseppe, documentato come "architetto" e raffinato inventore di apparati scenografici;

- Paolo Li Volsi, figlio di Giuseppe, scultore e collaboratore di Scipione e di Francesco nelle loro attività;

- Martino Li Volsi, figlio di Giuseppe, collaboratore di Scipione e di Francesco nelle loro attività;

- Stefano Li Volsi, figlio di Giovanbattista, attivo ad Enna e autore della statua di San Michele Arcangelo a Caltanissetta;

- Giuseppe Li Volsi, figlio di Francesco, documentato come intagliatore lapideo;

- Narciso Li Volsi, imparentato con gli esponenti della prima generazione ed autore di alcuni tetti lignei nelle chiese madonite.

- Giuseppe Li Volsi Senior, iniziatore di un ramo della famiglia insediatosi a Gangi nell'ultimo trentennio del Cinquecento;

- Sigismondo Li Volsi, figlio di Giuseppe il gangitano, documentato come apprezzato intagliatore di cori lignei.

Tusa deve tanto ai Li Volsi, che hanno contribuito ad arricchire il suo patrimonio artistico rendendolo unico nel suo genere.

La figura rilevante del ceppo dei Li Volsi che più di tutti lasciato una rilevante attività operativa a Tusa è testimoniata dalla figura di Simeone Li Volsi, nato a Tusa poco prima del 12 luglio 1588, figlio di Mastro Giuseppe, attivo come stuccatore e intagliatore, gestiva una bottega familiare alquanto attiva a Tusa e nel territorio circostante. Risulta qui presente dal 1607 al 1667.

Nell'agosto del 1620, con il fratello Francesco, mise in opera l'arco trionfale per l'ingresso della marchesa di Geraci a Castelbuono, come risulta da un atto del notaio Vittorio Mazza di Castelbuono. L'11 sett. 1621 il L. stipulò, con i fratelli Francesco e Paolo, un contratto per la decorazione in stucco della tribuna della chiesa di S. Maria Maddalena a Ciminna. Probabilmente a questa data il L. acquisì il ruolo di capo bottega poiché in tale atto notarile come pure nel successivo datato luglio 1630 appare in una posizione preminente rispetto ai congiunti.

Il 25 giugno 1623 il L. si impegnava con l'arciprete di Reitano, Geronimo Glorioso, a scolpire la statua lignea raffigurante S. Biagio e il relativo "sgabello" processionale, per 45 onze. La statua, conservata nella chiesa madre di Reitano, si presenta oggi rimaneggiata da una pesante ridipintura e dall'applicazione di stoffe a guisa di panneggio. Il 4 febbr. 1629 sposò la cugina Marta Cardita. Nel 1630, su richiesta del Senato palermitano, in occasione della nascita di Baldassare Carlo, primogenito di Filippo IV, fuse in bronzo due delle quattro statue che dovevano essere collocate nelle nicchie dei Quattro Canti, quelle di Carlo V e di Filippo IV.

La prestigiosa commessa lascia supporre che il L. avesse in quel momento raggiunto un notevole prestigio artistico. Ben presto tuttavia il progetto cambiò e si decise di decorare i Quattro Canti con statue marmoree, che furono realizzate da Carlo d'Aprile soltanto fra il 1661 e il 1663. Nel 1631, pertanto, le due statue già eseguite dal L. ebbero una diversa destinazione: quella di Carlo V - raffigurato nell'atto di confermare gli antichi privilegi del Regno di Sicilia - fu collocata a piazza Bologni (dove si trova tuttora); mentre quella di Filippo IV, destinata alla piazza del palazzo reale, fu successivamente fusa per assumere dimensioni maggiori e poi distrutta. Il Carlo V, opera "asciutta e serrata" (Matranga) nel suo coerente impianto, si rivela uno dei prodotti più maturi della scultura manieristica siciliana.

Con ogni probabilità dopo la parentesi palermitana il L. tornò a Tusa dove nel 1632 dove scolpì in legno per la chiesa madre la statua della Madonna del Rosario con s. Domenico; dall'impianto della Madonna si evince quanto fosse radicato l'attaccamento del L. ai modelli gagginiani nella statuaria lignea, spesso pervasa da caratteri devozionali e arcaizzanti. Per la stessa chiesa nel 1639 scolpì in legno, per 39 onze, una statua di Maria Assunta. Nella statua, dai ritmi compositivi più moderni, sono leggibili influssi della scultura marmorea manieristica palermitana in direzione di M. Smiriglio e di G. Guercio.

La figura rilevante del ceppo dei Li Volsi che più di tutti lasciato una rilevante attività operativa a Tusa è testimoniata dalla figura di Simeone Li Volsi, nato a Tusa poco prima del 12 luglio 1588, figlio di Mastro Giuseppe, attivo come stuccatore e intagliatore, gestiva una bottega familiare alquanto attiva a Tusa e nel territorio circostante. Risulta qui presente dal 1607 al 1667.

Nell'agosto del 1620, con il fratello Francesco, mise in opera l'arco trionfale per l'ingresso della marchesa di Geraci a Castelbuono, come risulta da un atto del notaio Vittorio Mazza di Castelbuono. L'11 sett. 1621 il L. stipulò, con i fratelli Francesco e Paolo, un contratto per la decorazione in stucco della tribuna della chiesa di S. Maria Maddalena a Ciminna. Probabilmente a questa data il L. acquisì il ruolo di capo bottega poiché in tale atto notarile come pure nel successivo datato luglio 1630 appare in una posizione preminente rispetto ai congiunti.

Il 25 giugno 1623 il L. si impegnava con l'arciprete di Reitano, Geronimo Glorioso, a scolpire la statua lignea raffigurante S. Biagio e il relativo "sgabello" processionale, per 45 onze. La statua, conservata nella chiesa madre di Reitano, si presenta oggi rimaneggiata da una pesante ridipintura e dall'applicazione di stoffe a guisa di panneggio. Il 4 febbr. 1629 sposò la cugina Marta Cardita. Nel 1630, su richiesta del Senato palermitano, in occasione della nascita di Baldassare Carlo, primogenito di Filippo IV, fuse in bronzo due delle quattro statue che dovevano essere collocate nelle nicchie dei Quattro Canti, quelle di Carlo V e di Filippo IV.

La prestigiosa commessa lascia supporre che il L. avesse in quel momento raggiunto un notevole prestigio artistico. Ben presto tuttavia il progetto cambiò e si decise di decorare i Quattro Canti con statue marmoree, che furono realizzate da Carlo d'Aprile soltanto fra il 1661 e il 1663. Nel 1631, pertanto, le due statue già eseguite dal L. ebbero una diversa destinazione: quella di Carlo V - raffigurato nell'atto di confermare gli antichi privilegi del Regno di Sicilia - fu collocata a piazza Bologni (dove si trova tuttora); mentre quella di Filippo IV, destinata alla piazza del palazzo reale, fu successivamente fusa per assumere dimensioni maggiori e poi distrutta. Il Carlo V, opera "asciutta e serrata" (Matranga) nel suo coerente impianto, si rivela uno dei prodotti più maturi della scultura manieristica siciliana.

Con ogni probabilità dopo la parentesi palermitana il L. tornò a Tusa dove nel 1632 dove scolpì in legno per la chiesa madre la statua della Madonna del Rosario con s. Domenico; dall'impianto della Madonna si evince quanto fosse radicato l'attaccamento del L. ai modelli gagginiani nella statuaria lignea, spesso pervasa da caratteri devozionali e arcaizzanti. Per la stessa chiesa nel 1639 scolpì in legno, per 39 onze, una statua di Maria Assunta. Nella statua, dai ritmi compositivi più moderni, sono leggibili influssi della scultura marmorea manieristica palermitana in direzione di M. Smiriglio e di G. Guercio.

L'8 dic. 1642 il L. si impegnò a realizzare un dipinto su tela raffigurante S. Michele Arcangelo per la chiesa eponima di Tusa, opera attualmente non rintracciata, che testimonia comunque interventi dello scultore in campo pittorico.

Morta la prima moglie l'8 ag. 1639, il 26 apr. 1642 il L. sposò a Cefalù Giuseppa De Martino, appartenente a una facoltosa famiglia locale. Dal matrimonio nacquero Giacomo, nel 1643, e Giuseppe, nel 1645.

Nel 1644 lavorò per la cattedrale di Cefalù su richiesta del vescovo M.A. Gussio per la messa in opera della decorazione del cappellone maggiore. Il suo intervento riguardò anche il restauro del mosaico di età normanna "nel choro e Titulo". Tali lavori nel bema della cattedrale si protrassero poco oltre il 31 ag. 1650 e attestano ancora l'adesione del L. al tardo manierismo qui presente attraverso una straordinaria campionatura di raffinate cornici ed elementi decorativi, fitomorfi e architettonici, in stucco

Il 26 maggio 1660 il sacerdote Francesco Rabeni gli commissionò la statua lignea di s. Nicola (Gangi, chiesa madre), ultimata nell'ottobre 1661. L'opera riprende nella fissità iconica del volto l'immagine di s. Rocco scolpita dal fratello Francesco per la chiesa eponima di Motta d'Affermo, mentre il classicistico panneggio si mostra ancorato ai modelli plastici di Antonello Gaggini.

A partire dal 1665 scolpì per il coro della chiesa madre di Tusa sei statue in gesso tra cui il Profeta Daniele, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe e Re David, quest'ultima per tradizione considerata l'autoritratto del Li Volsi. Va inoltre riferito al L. un Crocifisso ligneo custodito nella chiesa di Santa Caterina in Tusa, identificato con quello di sua proprietà, descritto nel testamento redatto dal notaio L. Tedeschi il 21 dic. 1667. Sulla scorta dello stesso testamento e degli inventari dei suoi beni gli è stata attribuita anche una Immacolata lignea della chiesa di S. Giuseppe a Tusa in cui è innegabile il rapporto con la statua di Maria Assunta del 1639. Al L. sono state attribuite anche le statue di S. Sebastiano della chiesa eponima di Caltanissetta e della chiesa di S. Pietro a Tusa; la prima è stata totalmente ridipinta nell'Ottocento.

Alla bottega dei Li Volsi sono inoltre state riferite le decorazioni in stucco delle cappelle del Sacramento e della Madonna di Libera Inferni della chiesa madre di Ciminna e quelle relative al presbiterio e alla volta della chiesa madre di Collesano e alla cappella dell'Addolorata nella chiesa madre di Isnello.

Il L. morì a Tusa il 23 sett. 1667 e fu seppellito nella chiesa di San Giuseppe in una tomba la cui lapide fu scolpita da lui nel 1650 con iscrizione in cui si definisce "Tusanus sculptor"

Opere a Tusa tratte dalla bottega dei Li Volsi:

Con l’analisi di questo breve periodo della storia di Tusa, ecco che si ricorda la presenza di questi artisti con l’obiettivo di tutelare la cultura e tramandarla alle future generazioni.

Morta la prima moglie l'8 ag. 1639, il 26 apr. 1642 il L. sposò a Cefalù Giuseppa De Martino, appartenente a una facoltosa famiglia locale. Dal matrimonio nacquero Giacomo, nel 1643, e Giuseppe, nel 1645.

Nel 1644 lavorò per la cattedrale di Cefalù su richiesta del vescovo M.A. Gussio per la messa in opera della decorazione del cappellone maggiore. Il suo intervento riguardò anche il restauro del mosaico di età normanna "nel choro e Titulo". Tali lavori nel bema della cattedrale si protrassero poco oltre il 31 ag. 1650 e attestano ancora l'adesione del L. al tardo manierismo qui presente attraverso una straordinaria campionatura di raffinate cornici ed elementi decorativi, fitomorfi e architettonici, in stucco

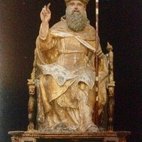

Il 26 maggio 1660 il sacerdote Francesco Rabeni gli commissionò la statua lignea di s. Nicola (Gangi, chiesa madre), ultimata nell'ottobre 1661. L'opera riprende nella fissità iconica del volto l'immagine di s. Rocco scolpita dal fratello Francesco per la chiesa eponima di Motta d'Affermo, mentre il classicistico panneggio si mostra ancorato ai modelli plastici di Antonello Gaggini.

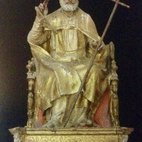

A partire dal 1665 scolpì per il coro della chiesa madre di Tusa sei statue in gesso tra cui il Profeta Daniele, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe e Re David, quest'ultima per tradizione considerata l'autoritratto del Li Volsi. Va inoltre riferito al L. un Crocifisso ligneo custodito nella chiesa di Santa Caterina in Tusa, identificato con quello di sua proprietà, descritto nel testamento redatto dal notaio L. Tedeschi il 21 dic. 1667. Sulla scorta dello stesso testamento e degli inventari dei suoi beni gli è stata attribuita anche una Immacolata lignea della chiesa di S. Giuseppe a Tusa in cui è innegabile il rapporto con la statua di Maria Assunta del 1639. Al L. sono state attribuite anche le statue di S. Sebastiano della chiesa eponima di Caltanissetta e della chiesa di S. Pietro a Tusa; la prima è stata totalmente ridipinta nell'Ottocento.

Alla bottega dei Li Volsi sono inoltre state riferite le decorazioni in stucco delle cappelle del Sacramento e della Madonna di Libera Inferni della chiesa madre di Ciminna e quelle relative al presbiterio e alla volta della chiesa madre di Collesano e alla cappella dell'Addolorata nella chiesa madre di Isnello.

Il L. morì a Tusa il 23 sett. 1667 e fu seppellito nella chiesa di San Giuseppe in una tomba la cui lapide fu scolpita da lui nel 1650 con iscrizione in cui si definisce "Tusanus sculptor"

Opere a Tusa tratte dalla bottega dei Li Volsi:

- Coro ligneo realizzato da Narciso e Mastro Giuseppe Li Volsi tra il 1582 e il 1584;Congegno della cosiddetta “Acchianata da Madonna” ad opera di Francesco Li Volsi ;

- Altare della chiesa di San Giovanni Battista in Tusa ad opera di Martino Li Volsi;

- Statua di San Giovanni in Tusa ad opera di Giovanni Battista Li Volsi,

- Statua lignea della Vergine del Rosario con San Domenico realizzata da Simeone Li Volsi tra il 1629 e il 1632;

- Statua lignea dell’Assunta realizzata da Simeone Li Volsi nel 1639;

- Statue pensili in gesso nel cappellone della matrice di Tusa databili 1665;

- Dipinto raffigurante San Michele Arcangelo realizzato da Simeone Li Volsi (oggi perduto);

- Crocifisso ligneo custodito nella chiesa di Santa Caterina realizzato da Simeone Li Volsi databile 1642;

- Statua lignea dell’Immacolata custodita nella chiesa di San Giuseppe e realizzata da Simeone Li Volsi;

- Statua di San Sebastiano custodita nella chiesa di San Pietro e realizzata da Simeone Li Volsi;

- Lapide di famiglia all’interno nella chiesa di San Giuseppe realizzata da Simeone Li Volsi;

- Statua raffigurante Santa Rosalia custodita all’interno della chiesa di San Giuseppe realizzata da Simeone Li Volsi;

- Statua di San Pietro e Sant’Antonio Abate custodite nella chiesa di San Pietro realizzate dai Li Volsi.

Con l’analisi di questo breve periodo della storia di Tusa, ecco che si ricorda la presenza di questi artisti con l’obiettivo di tutelare la cultura e tramandarla alle future generazioni.

Pasquale Serruto